最終更新日:2022-11-09

忌明け法要が終了したら、お香典をくださった方への香典返しをするのが一般的です。

香典返しを配送する場合には、必ず挨拶状を添えて、感謝の気持ちをお伝えしましょう。

しかし、香典返しに添える挨拶状については、送るタイミングはいつ?どう書いたらいいの?宗教ごとに違いはあるの?と、いろいろ悩んでしまいますよね。

この記事では、失礼のない挨拶状の書き方や送り方など、香典返しの挨拶状に関するマナーをご紹介いたします。

京の米老舗 八代目儀兵衛

香典返しの挨拶状(礼状)はなぜ必要?

挨拶状を送るタイミングはいつ?

忌明けのタイミング

仏式

神式

キリスト教式

【宗教別】挨拶状の書き方

挨拶状に書くこと

挨拶状では避ける表現

挨拶状の例文

仏式

神式

キリスト教式

宗教にかかわらず使える一般用

香典返しを辞退された方への挨拶状はどうする?

連名で少額ずつのお香典をいただいた場合などの挨拶状はどうする?

挨拶状のみで済ませる場合の文例

定型文が印刷済みの挨拶状で負担を少なく

挨拶状の選び方

挨拶状を手書きする場合のマナー

縦書きにすべきか、横書きにすべきか

墨と薄墨、どちらで書くのか

近況報告や思い出など、手書きならではの温かみを添えて

挨拶状は必ず封筒に入れる

八代目儀兵衛の法事専門ギフト【偲シリーズ】のご案内

香典返しの挨拶状(礼状)はなぜ必要?

香典返しを直接手渡しできない場合に、お礼の気持ちを言葉で伝えるため

香典返しは、ご挨拶に伺って直接手渡しし、感謝の意をお伝えするのが好ましいとされています。しかし現代では、遠方からご葬儀に参列される方も多く、おひとりずつに手渡しすることは難しいので、香典返しは配送するのが一般的となりました。

香典返しを宅配で送る際には、「お香典をありがとうございました」「法要を終え、無事に故人も旅立ちました」ということをお知らせするための挨拶状が必要になります。

挨拶状を添えることで、受け取り手の方にも、このお品物は感謝の気持ちを込めた香典返しの贈り物ですよ、ということがはっきりと伝わりますね。

仏式・神式・キリスト教式で、挨拶状を送るタイミングや文面などが異なりますので、宗教に合わせた挨拶状を用意しましょう。

挨拶状を送るタイミングはいつ?

仏式でいう「忌明け」の法要の後、2週間以内が一般的

挨拶状は、香典返しのお品物に同封します。

香典返しは、仏教でいうところの「忌明け」の2週間以内にお届けするのが一般的です。

しかし、宗教や地域によっては異なることもあるため、ご不安な場合はまず、身近な方にご相談なさることをおすすめいたします。

詳しくは後述しますが、香典返しのお品物を贈らずに挨拶状のみ送る場合でも、送るタイミングは忌明けの法要後となります。

また、香典返し贈る時期については、下記記事でも詳しく解説しております。

忌明けのタイミング

仏式・神式・キリスト教式(カトリック・プロテスタント)によって、「忌明け」に相当する時期が異なります。

仏式

故人が亡くなられた日から四十九日(七七日)法要で忌明けとなります。

関西では四十九日の法要のことを「満中陰(まんちゅういん)」、満中陰のお返しの品を「満中陰志(まんちゅういんし)」と呼ぶこともあります。

また、四十九日が正月などのお祝い事にあたる場合は、五七日(いつなのか)に法要を行う場合もあります。

浄土宗、浄土真宗は、一般的な仏式の作法とは違うので注意が必要です。亡くなられたらすぐに仏様になるという考えである為、忌明けという概念はありません。その為、香典返しは初七日が終わった後、1か月以内に送ります。

神式

三十日祭、または五十日祭を以って忌明けとなります。

キリスト教式

キリスト教では、カトリックとプロテスタントで忌明けに相当する時期が異なります。

<カトリック>

カトリックの場合、三十日目の追悼ミサで忌明けとなります。

<プロテスタント>

プロテスタントの場合、一か月の召天記念日の記念式で忌明けとなります。

【宗教別】挨拶状の書き方

香典返しに添える挨拶状は、お香典をくださった方に対して「生前は故人がお世話になりました」という感謝や、「法要を終え、故人も無事に旅立ちました」というご報告をするためのものです。

挨拶状を作成するときには、守るべきポイントや、絶対にやってはいけないタブーなど、いくつかの決まり事があります。

マナーをしっかり守ることで、感謝の気持ちもより伝わりやすくなるものです。

それではこれから、挨拶状には具体的にはどんなことを書けばいいのか?や、書くときの注意点、宗教ごとの文例などをご紹介していきますね。

挨拶状に書くこと

挨拶状に入れるべき内容は、以下の9つです。

①頭語(謹啓、拝啓など)

②葬儀への参列・お香典をいただいたことへのお礼

③忌明けの法要が無事に終わったことの報告

④故人とお付き合い頂いたことへの感謝(※省略される場合もあります)

⑤香典返しの品物を贈ったことの報告

⑥略式でのお礼のご挨拶となることへのお詫び

⑦結語(敬白、敬具など)

⑧日付

⑨差出人の名前

以上の内容がきちんと入っていれば、香典返しの挨拶状として間違いのないものとなります。

挨拶状では避ける表現

香典返しの挨拶状には、挨拶状の目的や不祝儀であるという性質から、普段とは違う表現や、避けるべき「忌み言葉」などがあります。

特に忌み言葉などは、間違って使ってしまうと、相手に不快感を与えることにもなりかねません。こちらには特に、細心の注意を払いましょう。

挨拶状を書くときに気を付けるべきポイントは、以下の6つです。

①時候の挨拶は不要

②頭語と結語はなくてもよい

③句読点は使わない

④「たびたび」「ますます」などの繰り返し言葉は避ける

⑤故人に対して「逝去」という言葉は使わない

⑥2枚重ねの封筒を使ってはいけない

<解説>

②頭語(謹啓、拝啓)と結語(敬白、敬具)は、必ずしも必要なわけではありません。

どちらも入れない場合もあります。入れる場合には、「拝啓」のみなど片方だけでは使えないので、頭語と結語は必ずセットで使います。

③句読点を使わない理由としては、

・古来から書状には句読点を使う習慣がなかったから

・「法事がつつがなく済みますように」という意味で、流れを止めないため

・読み手を補助するための句読点を使うのは、読み手に失礼だから

など、いくつかの説があるようです。

④「忌み言葉」のひとつである繰り返し言葉は「不幸が繰り返す」ことを連想させてしまいます。縁起が悪いと考えられているので、弔事では使わないようにしましょう。「たびたび」→「よく」、「ますます」→「さらに」など言い換えるとよいでしょう。

⑤「逝去」は敬語ですので、自分の家族や身内には使いません。

⑥2枚重ねの封筒も、④と同じ理由で使われません。弔事では、2重のものは避けるようにしましょう。

何を書くかよりも、何を書いてはいけないかのほうが、挨拶状を作成する上ではより気を付けるべきこととなります。

以上のポイントをしっかりと押さえることで、失礼のない挨拶状を書くことができますよ。

地方での慣習により異なる場合もありますので、ご不安な点がある場合は、葬儀会社の方や身近な方、地域の慣習に詳しい方などにもご相談してみてください。

八代目儀兵衛のLINEやメール、お電話からでも、挨拶状の書き方についてのご相談をお受けいたしております。

経験豊富なスタッフがご質問にお答えいたしますので、ぜひこちらもお役立てください。

挨拶状の例文

宗教によって、例えば亡くなることを「死去(仏式)」・「帰幽(神式)」・「帰天(カトリック)」・「召天(プロテスタント)」というように、それぞれの決まった表現があります。

宗教に合わせた表現を選び、挨拶状を書くようにしましょう。

それでは、宗教ごとに、八代目儀兵衛がおすすめする挨拶状の文例をご紹介していきます。

仏式

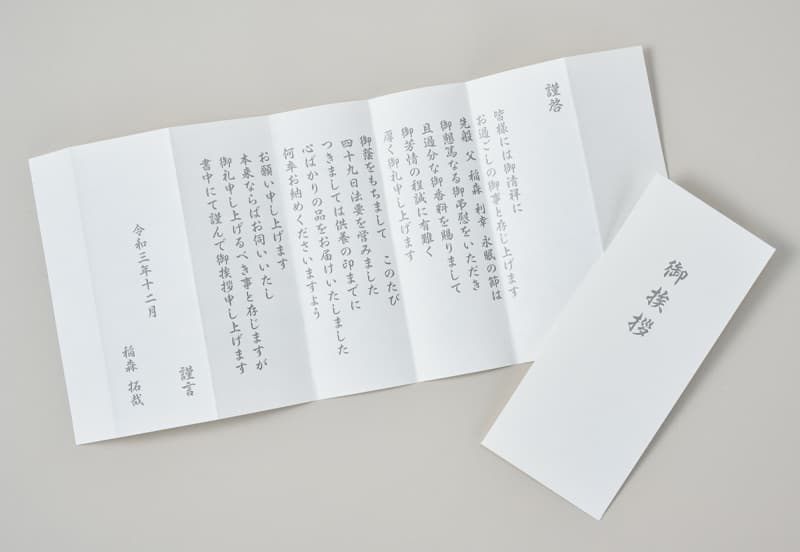

仏式の挨拶状の例文です。

#八代目儀兵衛 挨拶状(有料) 仏式

謹啓

皆様にはご清祥に

お過ごしの御事と存じ上げます

先般 【①喪主様と亡くなられた方との続き柄】【②亡くなられた方のお名前】永眠の節は

御懇篤なる御弔慰をいただき

且過分な御香料を賜りまして

御芳情の程誠に有難く

厚く御礼申し上げます

御蔭をもちまして このたび

【③忌日(例:四十九日)】法要を営みました

つきましては供養の印までに

心ばかりの品をお届けいたしました

何卒お納めくださいますよう

お願い申し上げます

本来ならばお伺いいたし

御礼申し上げるべき事と存じますが

書中にて謹んで御挨拶申し上げます

謹言

令和〇年〇月

【④喪主様のお名前】

こちらの定型文は、八代目儀兵衛の奉書紙のご挨拶状(有料)のものです。

①~④には、ご注文時にお名前や忌日等をお入れできます。

神式

神式の挨拶状の例文です。

#八代目儀兵衛 挨拶状(有料) 神式

謹啓

皆様にはご清祥に

お過ごしの御事と存じ上げます

先般 【①喪主様と亡くなられた方との続き柄】【②亡くなられた方のお名前】帰幽の節は

御懇篤なる御弔慰をいただき

且御鄭重なる御玉串料に賜りまして

誠に有難く厚く御礼申し上げます

御蔭をもちまして このたび

【③祭日(例:五十)】日祭を営みました

つきましては謝意を表したく

心ばかりの品をお届けいたしました

何卒お納めくださいますよう

お願い申し上げます

本来ならばお伺いいたし

御礼申し上げるべき事と存じますが

書中にて謹んで御挨拶申し上げます

謹言

令和〇年〇月

【④喪主様のお名前】

こちらの定型文は、八代目儀兵衛の奉書紙のご挨拶状(有料)のものです。

①~④には、ご注文時にお名前や忌日等をお入れできます。

キリスト教式

キリスト教式の挨拶状の例文です。

#八代目儀兵衛 挨拶状(有料) キリスト教式

謹啓

皆様にはご清祥に

お過ごしの御事と存じ上げます

先般 【①喪主様と亡くなられた方との続き柄】【②亡くなられた方のお名前】召天の節は

御懇篤なる御弔慰をいただき

且御鄭重なる御花料を賜り

誠に有難く厚く御礼申し上げます

御蔭をもちまして このたび

諸式滞りなく相済ませました

つきましては謝意を表したく

心ばかりの品をお届けいたしました

何卒お納めくださいますよう

お願い申し上げます

本来ならばお伺いいたし

御礼申し上げるべき事と存じますが

書中にて謹んで御挨拶申し上げます

謹言

令和〇年〇月

【③喪主様のお名前】

こちらの定型文は、八代目儀兵衛の奉書紙のご挨拶状(有料)のものです。

①~③には、ご注文時にお名前や忌日等をお入れできます。

宗教にかかわらず使える一般用

無宗教の場合や、宗教にこだわりのない文面にしたいときに使える挨拶状の例文です。

#八代目儀兵衛 挨拶状(有料) 一般用

謹啓

皆様にはご清祥に

お過ごしの御事と存じ上げます

先般 【①喪主様と亡くなられた方との続き柄】【②亡くなられた方のお名前】死去の際は

御懇篤なる御弔慰を賜り

御芳情の程誠に有難く

厚く御礼申し上げます

このたび故人が

生前中に賜りました御厚誼に対し

謝意を表したく

心ばかりの品をお届けいたしました

何卒お納めくださいますよう

お願い申し上げます

本来ならばお伺いいたし

御礼申し上げるべき事と存じますが

書中にて謹んで御挨拶申し上げます

謹言

令和〇年〇月

【③喪主様のお名前】

こちらの定型文は、八代目儀兵衛の奉書紙のご挨拶状(有料)のものです。

①~③には、ご注文時にお名前や忌日等をお入れできます。

香典返しを辞退された方への挨拶状はどうする?

基本的には、お香典をいただいた方全員に香典返しの品物をお贈りする

お香典をくださった方の中には、口頭やお香典袋に一筆添えて「香典返しは遠慮いたします」と、香典返しを辞退される方もいらっしゃるかと思います。

ご遺族の負担にならないようにというお心遣いからのことなので、そのお気持ちは有難くお受けしたいものです。

ただ、「お返しは結構です」という言葉は、社交辞令的に使われる場合も往々にしてあるため、どう受け止めたらよいのか?と、迷う場面もあるはずです。

その場合、香典返しを送らないことで、無礼な印象を与えてしまうことになるのも避けたいですよね。

お香典は、故人や遺族を思いやるお気持ちを表したものです。たとえ辞退のお言葉があったとしても、いただいたときにはこちらからも相手への感謝の気持ちをお返しするのが、マナーとして美しいものです。

心のこもったギフトを贈ることで、その後のお付き合いも、より気持ちの良いものにできるのではないでしょうか。

香典返しは半返しが望ましいとされていますが、いただいたお香典が高額な場合などは、1/3返しになっても問題ありません。

▼香典返しの辞退。失礼にあたらない伝え方は?遺族側の対応も解説。

連名で少額ずつのお香典をいただいた場合などの挨拶状はどうする?

お香典をいただいた場合には、香典返しをするのがよいと先ほどお伝えしました。

しかし例外として、

・複数名での連名でお香典をいただき、一人あたりにならすと数百円程になる場合

・お線香など品物のみをいただいた場合

などの場合は、

直接お会いしてお礼を伝えるか、挨拶状のみをお送りしても、マナー違反にはなりません。

明らかにお返しの品の方が高額になってしまうと、逆に相手に気を遣わせてしまうこともあるからです。

そのときには、小分けされたお菓子やタオルなど、ささやかなギフトをお渡しできるとさらにスマートですね。

挨拶状のみで済ませる場合の文例

贈り物は無しで挨拶状のみ贈る場合は、「お品物をお送りする旨」と「お納めいただく旨」を省き、あとは通常のお香典返しの挨拶状と同じ内容でも問題ありません。

挨拶状のみを送る場合の例文です。

謹啓

皆様には御清祥に

お過ごしの御事と存じ上げます

先般 ① ②死去の際は

御懇篤なる御弔慰を賜り

御芳情の程誠に有難く

厚く御礼申し上げます

本来ならばお伺いいたし

御礼申し上げるべき事と存じますが

書中にて謹んで御挨拶申し上げます

謹言

日付

喪主様のお名前

①には喪主様と亡くなられた方との続き柄、②には、故人様のお名前が入ります。

定型文が印刷済みの挨拶状で負担を少なく

一通ずつ手書きした挨拶状を用意したいところではありますが、法要の準備などに追われて忙しいときに、そこまでは手が回らないと思ってしまいますよね。

そんなときは、あらかじめ定型文が印刷された挨拶状を選んでみてはいかがでしょうか?

お受け取りになられる方も、香典返しを贈る方の状況はご存じですので、挨拶状は手書きでなくても失礼にはあたりません。

百貨店様やご葬儀社様、インターネットのギフトショップ様など、法事に関する商品を取り扱っているお店なら、文章が印刷済みの挨拶状のお取り扱いがある場合がほとんどです。

プロが監修した挨拶状を使用することで、挨拶状を書く時のマナーの心配も解決できますよ。

一つのお店で、香典返しのお品物といっしょに、お好みの挨拶状も選べるとさらに便利ですね。

私たち八代目儀兵衛では、香典返しの贈り物に添える挨拶状を、

オリジナルの文章を入れられるカジュアルな一筆箋タイプ(無料)

と、3種類ご用意しております。

挨拶状の定型文も、仏式・神式・キリスト教式、すべてにお使いいただける一般用からお選びいただけますので、ぜひこちらもご活用くださいませ。

挨拶状の選び方

御葬儀社様やギフトショップ様が取り扱っている挨拶状は、デザインや文面もさまざまです。

奉書紙タイプ・カードタイプ・はがきタイプなどのバリエーションも、時代やニーズとともに増えてきました。

選択肢がありすぎて、どんなものを選べばいいの?と、逆に困ってしまうかもしれませんね。

もちろん、宗教に合った文章や装丁の物を選ぶことが一番大切です。

その他には、特に格式を重んじる場合や、シンプルな雰囲気がお好みの場合などで、挨拶状の趣向も変わってきます。

そこで、既製の挨拶状を選ぶときにはどんなものを選ぶと良いのか?を、八代目儀兵衛でご用意しているご挨拶状を例にお伝えしていきますね。

カード

カードタイプの挨拶状は、ほどよいシンプルさで、受け取る方もあまり気負わずに済むのが良いところ。

おしゃれなデザインのものも多く、お好みに合うものを選ぶ楽しさもありますね。

カードタイプは略式挨拶状とよばれることもありますが、「略式」だからと言って、失礼にあたることはありません。

気取らない雰囲気で、お若い世代の方や現代風なものがお好みの方に、よくお選びいただいております。

ご年配の方や、失礼があってはならないお相手などに送る場合には、もう少し格式高さがあってもが良いかもしれません。

奉書紙

奉書紙は、古来から重要な事を記すために用いられてきた、上質な和紙です。

お香典返しの挨拶状は、奉書紙のものが正式です。

最上級の敬意をお伝えすることができるため、挨拶状は奉書紙のものを選ぶと間違いがありません。

八代目儀兵衛では、格式高い巻紙タイプの奉書紙のご挨拶状(有料)をご用意いたしております。

文字は毛筆で、薄墨・墨からもお選びいただけます。

挨拶状を手書きする場合のマナー

ここまでは、既製の挨拶状を選ぶポイントをお伝えしてきました。

既製の挨拶状は送り主様のご負担も少なく、また、マナーについても不安に思わずに済みますので、たいへん便利ですね。

しかし、特に故人と親しくしてくださった方や、家族ぐるみでのお付き合いがあった方へは、特別な感謝を込めて、挨拶状を手書きすることもあるでしょう。

最後に、挨拶状を手書きする場合のマナーについても、ご紹介いたします。

縦書きにすべきか、横書きにすべきか

毛筆や筆ペンで書く場合は、縦書きで右側から書いていきます。

使用する便箋は、手書きの場合でも、奉書紙などの上質な紙のものを選びましょう。

墨と薄墨、どちらで書くのか

香典返しの挨拶状は、忌明けに送るものになるので、通常の濃い墨を使うのが一般的です。

ただし地域や慣習によっては、薄墨で書く場合もあります。葬儀会社の方や、身近な方・ご年配の方などにもご確認なさってみてくださいね。

近況報告や思い出など、手書きならではの温かみを添えて

挨拶状の内容は、挨拶状の書き方の章でご紹介したポイントを踏まえて書きましょう。

それに加えて、特に親しい方に向けては、故人との思い出や近況報告なども少し書き添えるのがおすすめです。

定型文にはないあたたかみのある挨拶状は、読む方にもきっと喜ばれることでしょう。

八代目儀兵衛では、さりげない一言をつけられる一筆箋タイプのメッセージカードもご用意しております。

手書きの字に自信がないけど、自分の言葉で気持ちを伝えたい…、そんなときにはこちらがおすすめですよ。

挨拶状は必ず封筒に入れる

手書きでも既製のものでも、挨拶状を送るときは必ず封筒に入れます。

封筒は、便箋と揃いになったものを使用します。

カードタイプを使用する場合でも、封筒は必要です。

封筒は、不幸が重なることを連想させるので、二重のものは使ってはいけません。

挨拶状の用紙も1枚に収め、2枚重ねにならないように気を付けましょう。

八代目儀兵衛の法事専門ギフト【偲シリーズ】のご案内

八代目儀兵衛では、香典返し専用のギフトセット『偲シリーズ』をご用意しております。

極上のお米を丁寧に、色とりどりに包んだ、お香典返しや返礼品に最適な贈り物でございます。

香典返しのご挨拶状も、1セットにつき1部を無料(有料オプション有)でお付けいたしております。ぜひご検討くださいませ。

『偲シリーズ』のカタログをご請求いただいた方には、はじめての方でも弔事の流れが分かる『弔事・お香典返しのしおり』と、挨拶状のサンプルもいっしょにお届けいたします。